更新日誌2009.08.15

そういえば、まだ一冊きりしか出ていなかったな。

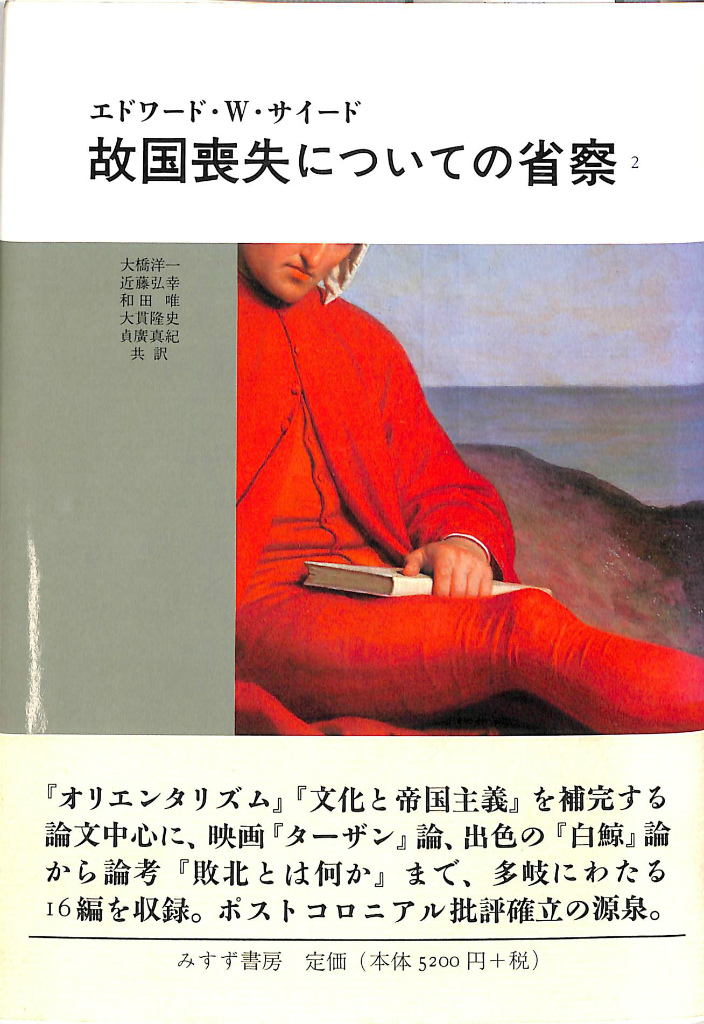

サイードの『故郷喪失についての省察 2』(みすず書房)を前にしての感想。もう、とうに読み終わった本のように勘違いしていたらしい。ところが、どうして。

サイードの文業からエッセンスを選んだ大部の評論集抄訳二分冊の「2」だ。やっと出たのである。

やはり、これは、『文化と帝国主義』より勝る、主著・代表作とみなすのが正当だろう。サイードの犀利かつダイナミックな思考は比較的短い評論のほうに、むしろ陰翳深く結実しているようだ。

ポンテコルヴォ、ファノン、マフフーズ、カナファーニは、いうにおよばず、グラムシ、ルカーチ、アドルノ、ホブズボームなどへの煌めく思索は、断片として語られるスタイルに似合っている。ここには、再読三読しなければならないテキストがあふれている。

何より「敗北について」が感動的だった。個人的な「晩年の感慨」を手がかりにして、しかし、感傷や悔悟に流れるのではなく、パレスチナ問題の現在(半世紀の苦難の果ての決着、むしろ政治的妥協とそれ故のモラル背信の「解決」)に自然と結びつける。敗北の残灰の底になお、燃えのこる希望の欠片を信じるペシミズムのありように、ただ息を呑んだ。

ポストコロニアル国家の全般的失敗についての分析は、イクバル・アフマドのそれと並んで、痛切に教訓的だ。すでに手遅れという感情の多くをも含めていうのだが。

――というのは、まあ、全体としての、フォーマルな印象。

いちばん驚いたのは「ターザン映画論」(というより、ジョニー・ワイズミューラー論)だ。えっ。サイードがサブカルを語る? それも、いつもの謹厳実直さを取り去ったオタク文体で、だ。あの騒々しいジジェクなら、いつもの作法なのだけれど。

本書で、いくつかの論考のテーマは、ヨーロッパのクラシック音楽に捧げられている。音楽はサイード文学の欠かせない項目だが、一方で、この人によるロック論やジャズ論なんておよそ想像もできないわけだ。高級か、低級か。文化の階層を撤廃するかのような思考をサイードに期待したことはなかった。それが――ターザン映画論なのだ。たしかに、サイードはターザン映画のすべて(初代のワイズミューラーのシリーズ以外のものも、ということ)を観、バロウズによる原作小説もすべて読んでいる! マニアであればそうした努力は当然。とはいえ、「最後の大知識人」サイードによる、この熱狂は、近来最大の驚きであった。

一例をあげると、サイードは、初期ターザンものの特徴たる着衣の少なさを語り、第二作で水に飛びこむジェーンが一瞬、バストをあらわにしたと断言している。そして、《この場面は、その後のリリースではカットされているが、わたしは確かにオリジナル版を観たと思う》と続けるのだ。それはあったかもしれない、とサイードとともに思いたい。ここで語られているのが、「観たいものを観る」というファン心理であるなら、これ以上の真実はあるまいと保証できる。全世界にターザン学者は一千人くらいはいるかもしれないから、この点の文献学的研究が何らかの結論を出すかもしれない。しかしここに表出された感情を否定することは、どんな意味にしろ間違っている。

これもまたサイード、なのである。

Share this content:

コメントを送信