更新日記2002.02.08

安吾はわたしにとって青春の書だったのだろうか。

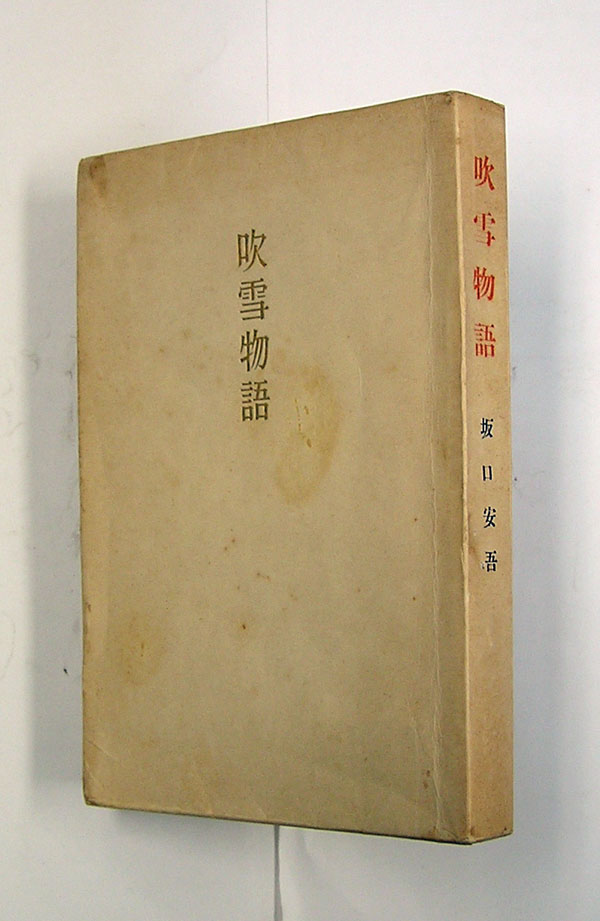

「退屈」という言葉ひとつとってみても、安吾におけるその用例は複雑怪奇だ。新潟という土地に住みたいと思ったことはいちどもないが、ときたま訪れたくなる止みがたい好奇心はいったいどこから発してくるのか。新潟の暗さと京都の擂り鉢の底のような暗さとは、たしかにどこがでつながっていた。『吹雪物語』から退屈というキーワードを拾ってみる作業はべつに機械的にできないことではない。しかし――。

たとえばこんな一節。

《色情を拒絶した冷たさ。それも情慾の秘密なのだった。女の幼さの表われであれ、偽装の下手な狡さの表われであれ。人とその情慾は、いつもその相剋の故に、美しい。そこまで蓋をわってみれば、これも厭味で、月並でないこともなかろう。しかしその月並だけで、たくさんだった。そのほかに、月並でないどんな神秘があるというのだ。そのいわゆる神秘という奴が、俺にはよっぽど退屈で、鼻持ちのならない月並加減というものだ。――そして卓一は、突然女のいとしさを身近に感じる思いがして、その情慾の危なさに驚くのだった。》

たったこれきりの文章にさえ、抑えようもなく露出してくる相剋と振幅の激しさに、わたしは立ち止まらざるをえないのだ。月並み・神秘・退屈・月並み。これだけだと、まるで同語反復みたいな使いまわしだ。抽象語の無造作な選び方からは、即席につくられたバトン・リレーの選手がとまどい気味にレースを走っているような感じすらただよってくる。そのくせ言葉の強度は他の洗練されているだろう用語を拒んでいる。はなから伝達を求めていないかのような悪文。たしかに、これが安吾だ。

かつてそこに、わたしは何を投影していたのだろうか。あるいは投影していなかったのだろうか。

今回の更新は連載の第九回とクラス・リポート。他に、年末にいろいろくるアンケートの回答をまとめた。

もっとあったはずだが、ファイルにとっていないものもあったらしい。「作家と音楽」の項目は、入院前のもの。病後もあまり断絶のないことが自分でも確かめられる。

Share this content:

コメントを送信