その前夜 3

その前夜 三

追悼文のことなどから

日経新聞に種村季弘が、山田風太郎の追悼文を書いている。――「生死まるごとの喜劇 山田風太郎を悼む」01.8.5

追悼文の制約におさまらない、なかなかの文学論を読ませてもらった。種村は気になる書き手だけれど、それほどの恩恵は受けてこなかった。失礼ながら、渋龍の亜流みたいな分類の仕方で乱雑に読んできたのみ。博学の人だが、同じ博学でも国文学系の松田修のような妖しさを感じないせいだろう。

しかしこの人とは、文章の上においてにかぎって、不思議な縁の巡り合わせがあった。それも二回。

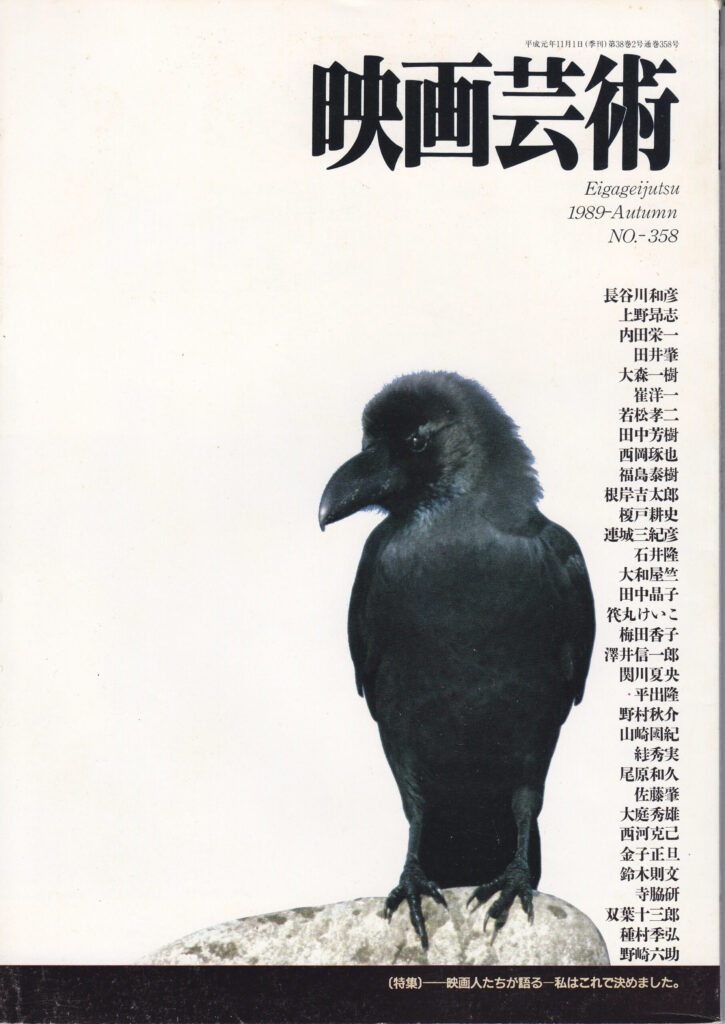

一回目は、小川徹が、ほとんど斬り死にしていくといった状態で『映画芸術』の最後の編集号を責任編集したとき。小川徹論を書けとわたしが指名され、もう一人の小川徹論の筆者が種村氏だった。これなどは、生前に追悼文を書くように(本人から)要請されたものだと了解して、気合いを入れて書いたものだ。小川さんはいつも深夜の電話で、声は元気でも、身体のほうは幽明の彼方に飛び去って久しいのではないかと思わせる不気味な余韻があった。本人が死出のミヤゲに追悼文を読ませろと頼んでくるのだ。イヒヒという味わい深い笑いを響かせて……。断れるはずがないではないか。

雑誌(1989年秋号)ができあがって、巻末に「映画芸術と小川徹」として種村とわたしの文が並んでいるのを見て、なんとなく腑におちた思いがした。なるほど、小川さんのなかでは、こういう見取図だったのか、と。

二回目は、これも特殊なケースだったが――。大西巨人の恥辱的な駄作『三位一体の神話』への数ある批評のうち、唯一好意的なことを書かなかったわたしが「批評能力ゼロ」とか「日本語を使えぬ男」とか、言葉の細部はもう少し違ったかもしれないけれど、いかにも大西巨人らしい真っ向唐竹割りの筆誅を受けたことがある。わたし一人かと思ったら、同様の断罪はもう一件あって、それが対種村氏だった。文学者の処世は、ある一面で子供よりも子供っぽいところがあるけれど、大西さんの場合は、批判めいた言辞を受けるとその書き手の全人格ともども全否定せずば気が済まないという絶対的な原則を貫かれている。単純明快。褒めない奴は許さない、のである。

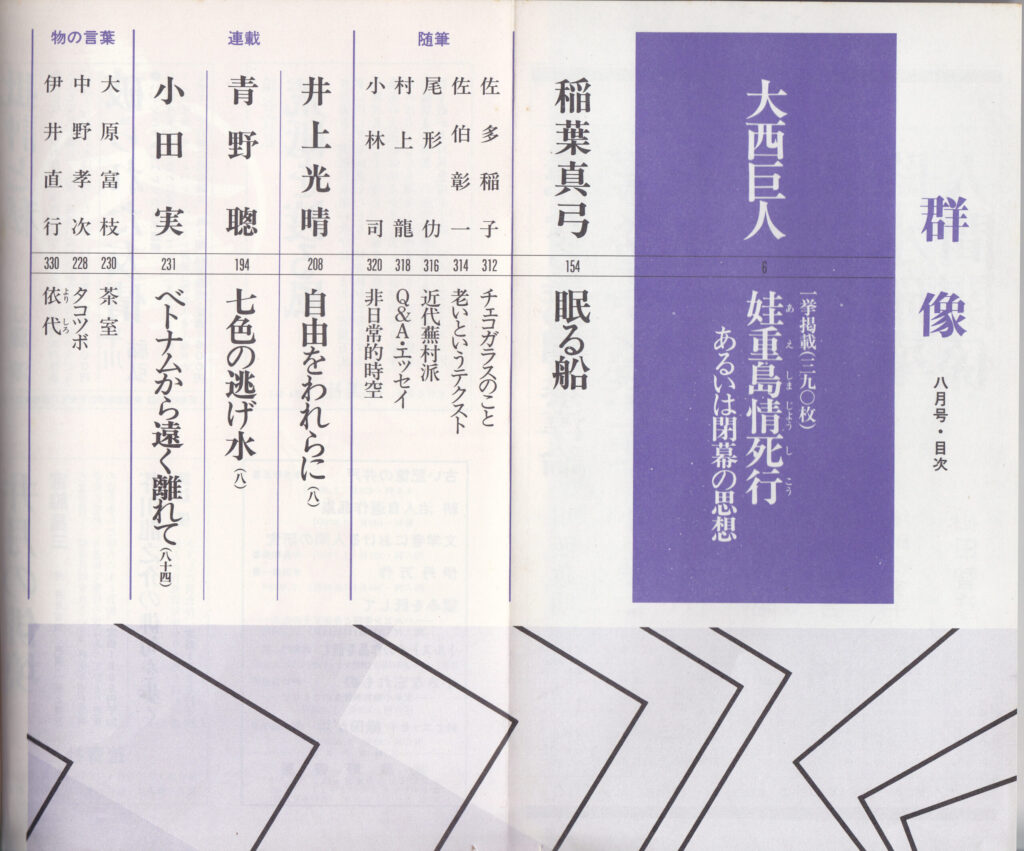

それはともかく、勝手なもので、大西の種村批判については、その説得力はべつとして、妙に納得してしまった。以前に、朝日新聞の文芸時評で大西の『娃重島情死行』について、種村がけっこうねちこい厭味を書いていたことを思い出したからだ。種村の左翼文学者にたいする侮蔑感がぽろりと出た一節があった。大西はそれを絶対に忘れなかったから、その意趣晴らしをしたのだろうと想像された。わたしが『三位一体の神話』について何を思おうと、また苦々しい失望感をかなり婉曲な言葉にまぎらわせて表明(なるほど、奥歯にものはさまった言い方そのもので、大西が弾劾したとおり、おぼつかない日本語になってしまったことだ)しようと、大西にとっては種村・野崎は同列の卑劣漢でしかないのである。

小川さんと大西さんとがつながって思い出されてきたことには一つの理由がある。電話で話す喋り口がよく似ているのだ。面白い偶然だなと思っていたので、長く頭に引っかかっている。

わたしは大西巨人を、先行する左翼文学者としても、また傾向性を抜きにした一個の文学者としても尊敬している。だが『三位一体の神話』をめぐってのその醜態にはつくづく悲しくなった。それは作品の無惨さ以上に情けないことだった。わたしがその末端に身を置いてその畸形的な共同体にとことん幻滅させられた左翼文学運動(運動だけは腐るほどあったが、文学なんかはかけらもなかった)。そのものが一人の作家に強制したネガティヴな感情のいっさいを大西巨人は自分の敵対物(!)として利用した。己れのみがそこで正義と正統を守ったと「文学的」に証明することが作家の妄執であるのか。ああ、何たる勘違い。大西の文学世界は本質的に抒情的短歌に属する。そこでは、人物が葛藤することによって展開される近代散文小説の世界はほとんど場所を持たないのだ。『神聖喜劇』は例外的に、国家を敵対的に照射するというドラマ構造のゆえに長編物語として屹立したが……。

話が逸れた。

最初にもどって――。種村による山風論を読んでいて気づいたのは、種村が「人生を余禄、余生と見て、死までの一切を、とりわけ死を滑稽事、喜劇として演じている」と評した山風晩年の仕事をほとんど読んでいないことだった。また紹介にふれるだけで、強いて読みたいとも思わなかった。余生の喜劇化こそが老人文学に独自のテーマとなるのかと、一定の感動はあったけれど、それ以上に関心は引かれない。老人文学という領域に興味が向きかけたのは、大岡昇平の『成城だより』を読んだころだ。十年ほど前で、ほんのしばらくしか続かなかった。今は同様の興味はない。わたしに果たして老年期は訪れるのだろうか。

大西巨人が五〇代前半で『神聖喜劇』を完成され、そのとき「自分は初期作品をようやく終えた」と大見栄を切られたとき、わたしはそのポーズに単純にしびれた。いま自分自身がその年齢に重なってくると、とりわけ尊敬の念が新たになる。だがそれはそれだ。もしかすると、大西文学は出立の初めから老人文学としてあったのかもしれない。もっとも大西の場合は、喜劇は滑稽であってはならない。独り大西に冠される喜劇は絶対に「神聖」でなければならないのだ。

それはともかく、わたしに山風の末期の老人文学を吟味する時間はあるのだろうか。要するに、読みたいという興味が湧くまで(いつになるのかわからない)長らえることができるのだろうか。

話の収拾がつかなくなってきた。

中里介山は五九歳で死んだ。

大藪春彦は六一歳で死んだ。

小川徹は亡くなったとき六六歳だったと思う。

晩年なり、衰運なりは、不可避に、予想することもできず、やってくるのだろう。

六〇代なかばで死んだ武田泰淳とか、花田清輝とかの期限は、今のところ理想的じゃないかと思える。

最後に。

八〇を越えて(自らは不本意な結果かどうか知らないが)結果として晩節を汚している一人の文学者がいる。(汚れは今に始まったものではなく、少なくとも二十年前からという説も)。その名はここでは書かない。他でも書かないだろう。書きたくない。《われわれはその名を呼べば必ず傷つく》という一行で始まる詩をその男が書いたとき、わたしはまだ一九歳だった。「われわれはその名を呼べば必ず傷つく」の次の行は、たしか《その森の奥には奇怪な儀式がある》だった。あまりにも広くそして深い影響圏を残しながら、この男は、日本人とは何かという問いについて、もはやその文業によってではなく、自らの失墜によって答えつづけているようにも思える。

2001.8.29

Share this content:

コメントを送信