夢の涯てまで連れてって U2”ズーTVツアー”観戦記

どうしたって嫌いになれない映画があり、歌があるものだ。例えば、ヴィム・ヴェンダース、そしてU2.

12月9日、18時。東京ドーム、アリーナ席。まだ座席は1割も埋まっていない。会場整理係の多さばかりが不吉にも目立つ。開始前の空しい埋めようのない時間(コンサート後の穴のあいたような荒涼とした疲労の時間でも同じことだが)、そういうところに身を置くのは好きだ。ただ開演を待つのではない、かって日常的に経験していた、ある懐かしさが戻ってくる。

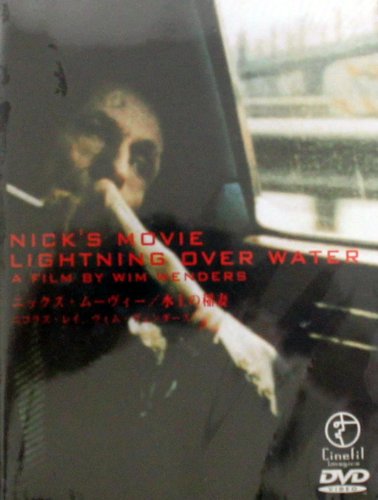

…10年前ドイツ映画祭で来日したヴェンダースは、ヴィデオが映画環境に与える壊滅的な打撃について警告めいたことを発言していた。それはヴィデオというより、ヴィデオに代表されるエレクトロニクス技術革新がつくる新たなメディア・シーンへの悲観的な見通しだった。すでに個人映画という領域がヴィデオ制作の形式に決定的に移行してきた時期である。ヴェンダース自身、ヴィデオの映像効果について否定的であるにもかかわらず、ハンド・ヴィデオによるドキュメンタリー『ライトニング・オーヴァー・ザ・ウォーター』を発表していた。ガンの病床にある映画監督ニコラス・レイの日常を撮るという残酷な映像だった。その作品がメタファーとして受け取られることを作者は好んだようだ。つまり死を待つガン患者をテープにとることによって、人間がガンに犯されるように映画がヴィデオに犯されていく未来(? 現在)について訴えたということ。

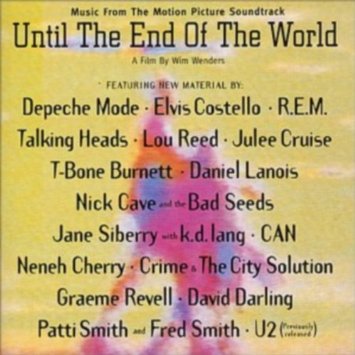

そのかれにして『夢の涯てまでも』という映画をつくってしまった。この10年。しかもタイトル音楽はU2.これはヴィデオと映画との愛の交歓を楽しげに語った映像だ。あるいはヴィデオによる愛の書簡を中心にすえてつくられた夢の映画だ。ジャンヌ・モローが扮する盲目の老女。彼女の記憶の回路にある視覚を機械によってヴィデオ・モニターに再現しようとする科学者マックス・フォン・シドー。これは何かの比喩だろうか。映画というかつて神々しかった形式の記憶を機械によって復活させようとする物語。「盲目の老女=映画の記憶」が科学者によってしか回復されないとは、このエピソードにある苦い喪失感だ。そして作品全体に現前化するのは、古いメディアと新しいメディアの幸福な愛の巣だ。それが夢の涯てでもあるかのように…。

20時、ようやくU2の登場だ。オープニングは「ズー・ステイション」。曲目リストを見ると、前半は『アクトン・ベイビー』からの曲を並べて、押しまくってくるのだとわかる。観客はみんな立ち上がる。アリーナ席って立ってもいいんだっけ?

巨大なモニター・パネルに忙しく映像が流れ、それを背にしたシルエットのボノが現れる。ただヴォーカルはほとんど聴き取れない。オトそのものが、あらゆる方向から反響してくるエコーに包囲されてつかまえられない。これ「ズー・ステイション」だよな。俺、耳が悪かったんだっけ?

ビッグ・スタジアム・コンサートの巨大な空虚。

☆

さて、何から書いていけばいいのか。

ズーTVツアーのヴィデオ効果に、『夢の涯てまでも』の構図があると、ストレートにつなげたいのではない。10年前、静かな悲哀とそして隠しようのない憤りをもって「映画の死」に向うメディア・レイプを語った映画青年は、すでに『パリ・テキサス』をつくって世界のメジャー作家にまで登りつめてしまった。かれの風貌からは青年らしさは消えた。かれに『夢の涯てまでも』の曲を贈ったU2がそうした作家的シンパシーをもった可能性はないだろう。ただかれらは独特の嗅覚をもってヴィデオと戯れる戦略を身につけていったのだ。ヴィデオからレイプされることを受け入れ、それを相互侵犯まで押し返し、ヴィデオをレイプするまでに至る戯れだ。しかし黒のレザーの上下をまとって現れたボノの風貌には、10年前のヴェンダースのような求道者めいた面影があったりするのだった。

今、U2は巨大な舞台装置を背負って登場してきた。鎖で吊り上げられた2台のモーターカーを中央に、大小8枚のモニター・パネル。ズーTVのネオン・サイン、林立する鉄塔、巨大なPAシステム、そして照明。始まってきたこのスペクタクルを何と名付ければいいのか。

4人のバンドの肉体はその中でミニマムに見える。舞台の全景をテレビ・ゲームに見たてるなら、じっさいにそう見えてしまうのだが、かれらは、こちらのリモコン操作でめまぐるしく動き回るディスプレイの中のキャラクターだ。そんなふうなハイパーリアルのアクションがかれらのものだ。

ビッグになりすぎたバンドによるビッグ・スタジアム・コンサートの非現実性は、ライヴ・パフォーマンスが行き着いた極大の形がもつ手きびしい逆説だ。

もちろん現代のスタジアムは、とりわけビッグ・エッグは、資本の要請にひきずられた、キャパのどでかい恐竜めいた多目的ホールだ。本来の用途である野球場として使われてさえ、ヴィデオ・モニター・システムは、フランチャイズ・チームのホームランやファイン・プレーを再現=リメイクするために絶対になくてはならないものだ。さすがにリアル・タイムに映像をディスプレイし続けることはないにしても。しかしコンサートの場合は、この同時進行モニターが不可欠となってくる。つまりスタンド席の観客にとってはオペラ・グラスの代用にもなっているということ。

こうしたシステムは、ヴィデオ利用の初期効果だといえる。この段階はメディア・レイプに対してあまりに無防備だ。現実の肉体はミニマムであり、かえってパネル画面の大きさが現実にとって代わる。現実がシミュレーションとなり、機械が映し出した映像が現実を超えるという逆転が起こる。

かくてナイーヴに見るなら、ここで今起こっているのも同様のこと。目の前にいるのは夢の涯てまで辿り着いたシミュレーション・バンド。《線路づたいに…ズー・ステイション》。ボノの身ぶり、扮装、ダンスがエスカレートすればするほど、それははかない絶望的な抵抗、ピッピッで動くキャラクター・アニメ。

と思ったら間違い。

U2がやろうとしているのは、こうした逆転すらも、すべてひっくるめて戯れてしまおうということ。それは舞台が進行するにつれて明らかになってくる。曲は「ザ・フライ」「リアル・シング」「ミステリアス・ウェイズ」「ワン」「夢の涯てまでも」と続いていく。テレビ・ゲームのキャラクターから発される叫びは、グレート・ロックンローラーの最大音声だ。《イーヴン・ベター・ザン・ザ・リアル・シング》

モニターされる映像に何らかのいみをみつけられたわけではない。ましてや歌詞の断片から何らかの教義がききとれるわけでもない。ここにあるのはメディア・ミックスの傍若無人なスペクタクルだ。それ以外ではない。

一つはMTVをインサートしてくる方法。MTVの画面をいくつもパネルに映し出す。その舞台の全景を、それ自体MTVの一つの静止画面として見る視点を要求するなら、これはリアルコンサートよりもいいかもしれない。MTVはミュージシャンにとって侵犯的だ。映像によって作品は複合的な評価を受けることになるから。しかしMTVから無縁でいられるミュージシャンはいない。コンサートそのものを一つのMTVの素材のように提供することも実験だ。メディア・レイプにすすんで身をまかせようとする果敢な試みだ。

もう一つはホーム・ヴィデオの活用。更にはセルフ・ヴィデオにまでいく。片手にマイク、片手にハンド・ヴィデオで唄うボノ。これもまたモニターされ、リアル・タイムに巨大な画面に変容していく。これはロックンローラーのナルシシズムがテクノロジーの最先端までとことん戯れようと決意したことの現れだと思える。自分を追うヴィデオ。カメラに顔を近付けレンズにキスするところなどはMTVの演出の領域だろう。もともとコンサート・フィルムはホーム・ヴィデオの発展なのだと思えば、事前に自分をモニターする唄い手の行動は少しも不自然ではない。

むしろメディアをレイプしようとする生真面目さが伝わってきて、U2らしいのだ。ここは巨大な玩具箱だ。ビッグな映像テクノロジーの玩具を好きなだけ与えられた子供たちの遊び場で、けたたましいジャンク・アートの実験をやってのけた。どちらかといえばオトを犠牲にしたジャンル・ミックスの戯れだが、ここに駆り立てたのはまぎれもなくロックンローラーの感性だ。

かれらは肉体を虚構に見せることによって身ぶりの過激さを開放した、ともいえる。面白いことに生身がキャラクター化されればわれるほど、ボノが発信する気はかつてのアングラ芝居の特権的肉体論に近いもので、これがオジサンを一番興奮させたところ。

U2は発信する。ここで起こっていることはコンサートではない。もっといいこと(イーヴン・ベター・ザン・ザ・リアル・シング)だ。

90年代が湾岸戦争から始まったのだとしたら、U2はこの時代に激しいメッセージを叩きつけた。言葉によってではない。ズーTVツアーすべての見世物(スペクタクル)によって、だ。

もはや「サンデー・ブラッディ・サンデー」や「バレット・ザ・ブルー・スカイ」(この曲は今回もリリースされていたが)のプロテスト・ロックを唄うU2はいない。とは、誰でもいうことだが。ボノがいうには、あの時代の俺たちは単に音がでかいだけのフォーク・バンドだった。メッセージが直線性にかけるかれらの姿勢はもうない。そうしたものが有効な時代は終わった。

メディアの中で同時進行し、同時にオン・エアされた戦争。テレビ・ゲーム・ウォー。それは戦争のいみを変えたばかりではない。メディアのいみすらも変えてしまった。メディアはもはや媒体ではない。本体である。メディアが戦争であり、戦争がメディアである。メディア=戦争が実体化してきた。この解釈を間違うと、少しズレただけでも、人は絶望的な混乱におちいる。比類なく愚鈍な右翼ボードリヤール(*)はいった――「湾岸戦争は起こらなかった」と。しかし戦争は起こったし、それもアメリカ帝国主義のいつものやり方で起こったのだ。白人が悪いウソツキの有色人種を爆弾でこらしめたのだ。1945年3月、東京を無差別爆撃した時と同じように。これ以上、単純な戦争がどこにあるだろう。そしてこのことで集票デモクラシーは大いに点数を稼いだのだ。

にもかかわらず戦争がシミュレーション化するようなハイパーリアルが足元にある。

リアルとハイパーリアルの往復。U2はここにとびこんでみようと決意したのだ。じっさいこれは楽しくも戦慄的な試みなのだろう。

☆

中盤にインタールードが訪れる。静謐。舞台の張り出しにつくられた一角に4人が集まる。装置の照明はすべてオフになり、4人だけが客席の中央に浮かび上がる。スタジオ演奏でテイク2をとるような気安さ、アダムは煙草に火を付ける。この間奏の部分にだけ、昔ながらの”フォーク・バンド”としてのU2がいた。

曲目が「エンジェル・オブ・ハーレム」と「ステイ」だったことは計算通りだろう。

Faraway/So Close はるか彼方に/とても間近に

ここではないどこかへ。

《ロンドン、ベルファスト&ベルリン》のフレーズが「ロンドン、ベルファスト&トウキョオ」と唄われたのはサービスだろうが、このときだけはかれらは東京ドームではなく、かれら自身の童夢の世界にいたのだろう。

2曲が終わり、再び舞台はスペクタクルに。『ヨシュア・トゥリー』からのおなじみの3曲が続き、エンディングまで運ばれる。

アンコールが入って。

ボノはお色直しして現れる。ウワサの金ラメ・スーツとパンツ。10センチ・ヒールのこれも金ラメ・ブーツ。顔はべっとりと白ヌリ。

曲は「デザイア」「レモン」と続く。

この扮装は誰かに似ているな。そうだ、映画『スーパー・マリオ』のあいつ、デニス・ホッパーが演じたクッパ大王。そっくりではないか。ボノはボノを逸脱しようとしている。これもハイパーリアルの戯れの一つだ。

エンディングはプレスリー・ナンバー。

12月9日、22時30分。もうこんな時間だ。追い立てられるように席をあとにする。背中には、エルヴィスの“Can’t Help Falling In Love”が流れてくる。なんとオリジナルが流れてお別れとなるのだ。ボノはカラオケを最後にやってみせたのか。どうせならそれは下手クソなボノよりジ・エッジにふさわしい役じゃなかったか。観客のほどんどが帰ってしまって、会場が急速に冷え込んでいくあの荒涼とした徒労感が降りてくるまで残っていようと思っていた。けれど足がその思いに異を説えた。身体は疲れきっていて正直にこのドームを出たがったのだ。

一刻も早くここを出て、電車に乗って、ディスクマンで『アクトン・ベイビー』を聴きたかったオジサンなのだった。それにしても今まで聞いてきたはずのライヴとは何だったのだろうと思いながら。

…どうしたって嫌いになれない歌があるものだ。

――

*ボードリヤール=フランスの哲学者。著書に『象徴交換と死』など。現実がハイパーリアルによってのりこえられてしまったとするシミュレーション理論で高名。

ミュージックマガジン 1994.2

Share this content:

コメントを送信